Курс по XVIII веку

Программа курса по выбору (вечернее отделение 4-5 курсов филологического факультета МГУ, 2008-2009, 2009-2010 г.):

«XVIII век: языковые и культурные процессы в эпоху преобразований»

(к.ф.н., преп. Е.И. Кислова)

Первый семестр: «Язык и культура Петровской эпохи»

Подходы к изучению русской культуры XVIII века: связь языковых, культурных, литературных, политических процессов. Концепции В.В.Виноградова, Б.А.Успенского, В.М.Живова.

Петр Великий: сценарии русского монархического правления. Понятие «сценария власти» (Р.Уортман). Изменения, внесенные в них Петром. Символическое наполнение образов новой монархии. Проникновение западноевропейской культуры при Алексее Михайловиче и при Петре.

Языковая ситуация в конце XVII века в России, других славянских странах, странах Европы. Языковая политика Петра. Реформа русской азбуки. Ситуация до и после реформы в печатных книгах, деловой и бытовой письменности. Отдельные факты из истории русской пунктуации. Фонетика первой половины XVIII века: источники и методы изучения.

Книжное дело при Петре. Типографии, книгоиздание, книгопродажа. Появление частных библиотек и их состав.

Переводы в петровскую эпоху: состав текстов, задачи переводческой деятельности, роль переводов в становлении русского литературного языка. Зарубежные переводы на русский язык. Роль переводов в становлении жанровой системы новой литературы. Заимствование и переосмысление культурно-языковых концепций. «Кавычные экземпляры» изданий как отражение лингвистических представлений справщиков.

Светское и духовное образование при Петре. Начальное образование и учебные пособия. Программы обучения и их наполнение. Роль деятелей церкви в становлении новой культуры. «Риторика и пиитика» в системе образования русских людей. Роль латинского языка. Русская новолатинская поэзия и синхронные переводы с нее.

Церковнославянский язык в Петровскую эпоху: отличительные черты, жанры, роль в культуре. Выходцы с Украины и украинизмы в русской литературе первой половины XVIII века. Сосуществование элементов русского, украинского и церковнославянского языков в одних текстах. Явления интерференции.

Доломоносовские грамматические опыты: переиздания и модификации грамматики Смотрицкого, роль грамматики Лудольфа, первые описания русского языка. Грамматики других языков и их преподавание в России. Языковая ситуация в первой четверти XVIII века и ее отражение в литературе: иностранцы в России и их русский язык.

Лексикография до и после Петра. Заимствования и кальки в русской лексике этого периода. Переводные словари. Словари непонятных слов. Специальные словари. «Лексикон триязычный» 1704 г. Федора Поликарпова. Вейсманнов Лексикон. Неологизмы в русском языке XVIII века. Лексика деловой и бытовой письменности и лексика художественной литературы.

Старые и новые литературные жанры и их язык. Традиция «школьных пьес» и церковнославянизмы в них. Новый театр и новый язык театра. Проповедь и жанр похвального слова. Язык проповеди как сочетание русских и церковнославянских элементов. Традиции Феофана Прокоповича, Димитрия Ростовского, Гавриила Бужинского. Поздние провинциальные летописи: особенности жанра, язык жанра.

Становление газет как особого типа печатных текстов. Язык «Ведомостей». Литература и журналистика. Язык указов и манифестов. Исторические и публицистические сочинения, отличительные черты их языка («Рассуждение» П.П.Шафирова, «Правда воли монаршей», «Апология или словесная оборона» Стефана Яворского и т.д.).

Язык бытовых и деловых текстов XVIII века. Частные письма преставителей разных слоев общества, их языковые особенности (письма Петра, Феофана Прокоповича, частных лиц). Документация: новые жанры. Региональные черты в бытовых и деловых текстах.

Формирование образа Петровской эпохи у современников и потомков. Мифы Петровской эпохи.

Второй семестр: «Язык и культура после Петра»

Эскиз балетного костюма. Худ. Л.-Р.Боке, 1749.

Изменение сценариев власти после смерти Петра: русские императрицы и «златой век» (Анна Иоанновна, Елизавета, Екатерина). «Зрелищные» жанры: описание коронаций, триумфальных арок, приветственные речи в новых сценариях. Языческая и библейская символика. Женщина в новой культуре.

Русский, церковнославянский, славенороссийский: язык в осмыслении носителей. Языковая ситуация в 30-е годы. Программы первых кодификаторов. Конфликт лингвистической теории и языковой практики.

Орфографические споры середины XVIII в.: Тредиаковский, Сумароков, Ломоносов, их последователи.

Русский литературный язык середины XVIII в.: характеристика, интерпретации в работах современников и ученых ХХ в. Эстетические концепции XVIII в. и язык художественной литературы. Концепция поэтического языка и поэтических вольностей.

Фонетические подсистемы русского языка второй половины XVIII в. Отдельные факты из истории русской пунктуации второй половины XVIII века.

Книжное дело после Петра: типографии, книгоиздание, книгопродажа. Развитие частных библиотек и библиотеки Академии наук.

Возникновение журналов («Трутень», «Живописец», «Собеседник любителей российского слова», журналы Н.И.Новикова и др.). Жанры и язык журналов. Язык журнальной полемики.

Переводы в послепетровскую эпоху: состав текстов, задачи деятельности. Переводы с русского на иностранные языки. Роль Академии наук.

Появление переводной детской литературы. Стилистические и языковые особенности текстов для детей. Трансформация текстов при переводе: адаптация, переложение, переосмысление.

Особое внимание к воспитанию и образованию. Развитие школ. Появление Университета. Домашнее образование. Характеристика преподавания русского, церковнославянского и иностранных языков. Иностранцы в России: языковая ситуация в разных слоях общества. Отношение к иностранным языкам и их носителям. Образовательная деятельность иностранцев (гувернантки, бонны, пансионы).

Церковнославянский язык: жанры, изменение соотношения русского и церковнославянского в жанрах духовной литературы (проповедь, публицистические сочинения, полемика со старообрядцами). Проповедь при Анне Иоанновне, Елизавете и Екатерине: изменение роли и языка.

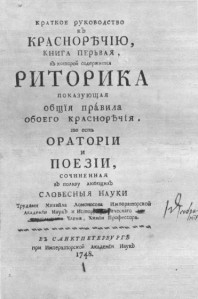

Риторика М.В.Ломоносова

Риторическая традиция. Риторика Ломоносова. Развитие ее идей в работах последователей. Преподавание риторики. Грамматика Ломоносова. Роль и значение в истории русской грамматической мысли. Отражение в работах последователей. Использование в преподавании русского языка. Грамматические труды А.Барсова, В.Светова и др.

Лексикография и лексикология. Словари русского языка. Словари иностранных языков. «Сравнительный Словарь» Екатерины II. Первые словари церковнославянского языка (П.А.Алексеева, игумена Евгения, Иоанна Алексеева). Словарь Академии Российской (1789-1794), орфографические принципы словаря, грамматические характеристики слова, семантическое описание слова.

Переводные и оригинальные сочинения по проблемам языка и языкознания. Статьи лингвистического содержания в журналах XVIII века.

Дальнейшее изменение жанровой системы. Дальнейшее развитие театра и язык театра. Переводные и оригинальные оперы, комедии и трагедии.

Лирика и язык лирических произведений. Ода и значение оды для развития русского литературного языка. Проза и язык прозаических произведений. Сатирические произведения и язык сатиры.

Региональная деловая и бытовая письменность: Москва, Забайкалье, Тобольск.

Развитие стилистических систем русского языка второй половины XVIII в. «Новый слог» Карамзина: характеристика, особенности. Синтакисис литературного языка. Позиция Шишкова. Полемика «шишковистов» и «карамзинистов».

Избранная литература:

Избранная литература:

B.O.Unbegaun. Russian Grammars before Lomonosov // Oxford Slavonic Papers, Vol.VIII. 1958.

Алексеева Н.Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII-XVIII веках. СПб., 2005.

Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003.

Баренбаум И.Е. Французская переводная книга в России в XVIII веке. М., 2006.

Булич С.К. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904.

Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII – XVIII вв. М., 1982.

Вомперский В.П. Риторики в России XVII – XVIII вв. М., 1988.

Демин А.С. Эволюция московской школьной драматургии.

Живов В.М. Из церковной истории времен Петра Великого. М., 2004.

Живов В.М. Язык и культура XVIII века. М., 2004.

Житецкий П.И. К истории литературной русской речи в XVIII веке // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1903. Т. VIII. Кн. 2.

Западов А.В. Русская журналистика XVIII века. М., 1964.

История русской лексикографии / Под ред. Ф.П.Сороколетова. СПб., 2001.

История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Проза. Драматургия. Поэзия. СПб., 1996.

Киянова О.Н. Язык памятников позднего русского летописания: Особенности грамматической нормы. М., 2006.

Костюхина М. Золотое зеркало: Русская литература для детей XVIII – XIX веков. М., 2008.

Ленчек Р.Л. Концепция языка и его роль в формировании национальной интеллигенции славянских народов в XVIII и XIX вв // Славянские и балканские культуры XVIII-XIX вв. М., 1990.

Либуркин Д.Л. Русская новолатинская поэзия: материалы к истории XVII – первая половина XVIII века. М., 2000.

Литературный язык XVIII века. Проблемы стилистики.

Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века. // Из истории русской культуры. Т. IV. М., 2000.

Луппов С.П. Книга в России в первой четверти XVIII века. Л., 1973.

Луппов С.П. Книга в России в послепетровское время. Л., 1976.

Любжин А. Римская литература в России в XVIII – начале ХХ века. М., 2007.

Майоров А.П. Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII века. М., 2006.

Мальцева И.М., Молотков А.И., Петрова З.М. Лексические новообразования в русском языке XVIII в.

Мещерский Н.А. История русского литературного языка. Л., 1981.

Николаев С.И. Литературная культура петровской эпохи. СПб., 1996.

Панов М.В. История русского литературного произношения. М., 2002.

Петриченко М.А. Очерки по пунктуации. Кривой Рог, 2003.

Смолич И.К. История русской церкви. К. VIII. М., 1996 – 1997.

Стенник Ю.В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-исторической мысли XVIII – начала XIX века.

Театральная жизнь в эпоху Елизаветы Петровны. Документальная хроника. 1741-1750. Сост. Л.М.Старикова. М., 2003.

Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.

Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. М., 2004.

Успенский Б.А. Избранные труды. Т.I. Семиотика истории. Семиотика культуры М., 1994. (Царь и Бог. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры).

Успенский Б.А. Краткая история русского литературного языка. М., 2002.

Успенский Б.А. Доломоносовские грамматики (итоги и перспективы) // Избранные труды, т.3.

Феррации М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны 1731-1738. М., 2008.

Шимчук Э.Г. Русская лексикография. М., 2003.

Эволюция грамматической мысли славян XIV – XVIII вв. М., 1999. (Сборник статей).

Язык русских писателей XVIII в. СПб., 1981.